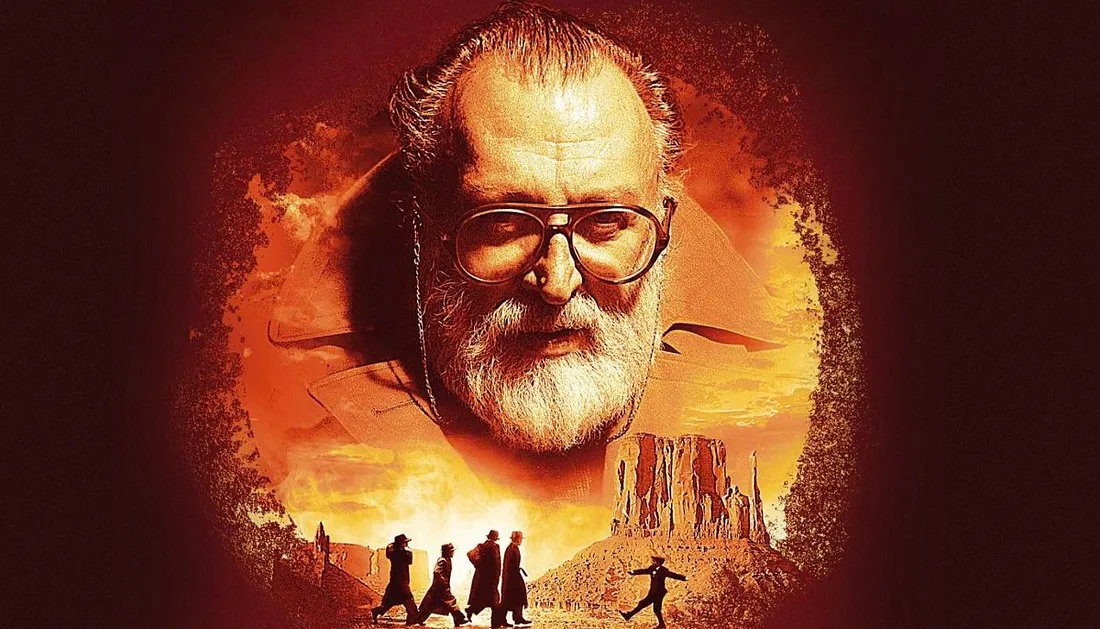

Sérgio Leone pode ser considerado um outsider. Uma curva fora da estrada que, por seus méritos, transformou esse desvio em um novo caminho para um destino que, até hoje, somente ele conseguiu alcançar. Isso porque Leone, tanto cinéfilo como cineasta — atributo dos diretores que realmente marcaram a história do cinema, a de serem antes apaixonados pela sua arte e depois criadores — parece estar perdido entre dois mundos. É um italiano que de tal forma prestou homenagem ao cinema americano que soterrou fundo suas raízes italianas. Tão fundo que elas desaparecem em qualquer de seus filmes, quando se observa o que há do lado de lá da tela. Não há rastros de nada que ligue suas histórias ambientadas no oeste americano ou no Lower East Side à sua terra natal. Ele próprio foi na contramão do que se produzia na Itália nos anos 60, e trocou as comédias de costumes, tão em voga, pelo western, já decadente do outro lado da América. Para quem apenas assiste aos seus filmes, Leone é tão italiano quando Scorsese é russo.

Seria Leone o menos italiano dos cineastas?

Ou seria ele o mais italiano dos diretores americanos? Sua trilogia dos dólares foi gravada no deserto de Tabernas, na Almeria, sul da Espanha, e rezam lendas de bastidores que, durante a gravação de Por uns dólares a mais, já respaldado internacionalmente pelo sucesso de Por Um Punhado de Dólares, Leone pôde se dar ao luxo de encomendar toneladas de areia vermelha do Arizona para dar credibilidade ao oeste que ele recriava nos estúdios da Cinecittá, em Roma. Por mais que possa parecer exagero, seria de se esperar do homem que, mais do que qualquer cineasta italiano, manifestou sua admiração pela história e pelos costumes norte-americanos, e a mestres como Ford e Kurosawa. Sua admiração a Kurosawa foi a extremos. O diretor jurava que o enredo de Por um punhado de dólares era baseado em “Arlequim, servidor de dois senhores”, de Cario Goldoni, mas perdeu o processo movido por Kurosawa porque não era apenas a história que se assemelhava demais a Yojimbo, obra fenomenal do diretor japonês. Até mesmo nas escolhas estéticas e nos enquadramentos percebe-se que há muito do filme de Kurosawa no filme de Leone.

Mas há algo mais. A questão da autoralidade e da referência é cara à carreira deste italiano que nasceu em 1929 e cresceu, desde cedo, em contato com o cinema, filho de um pai que faz parte da história do cinema italiano. Vincenzo Leone, também conhecido como Roberto Roberti, foi ator, escritor e diretor prolífico nos primeiros tempos do cinema (dirigiu de 1912 a 1950 mais de 60 filmes, entre curtas e longas). A mãe, Edvige Valcarenghi, atuou entre os anos 1910 e 1920 em alguns poucos filmes. Aos 30 anos, Leone já trabalhava em filmes cumprindo diferentes funções em obras de DeSicca — aparece até como ator em Ladrões de Bicicleta — e Mervyn Le-Roy, diretor de Quo Vadis? Leone vangloriava-se de ter dirigido a sequência de bigas de Ben Hur (1959), mas é sabido que ele ajudou na sequência, mas não a dirigiu.

Assumiu a direção de Os Últimos Dias de Pompéia (1959) quando o diretor Mario Bonnard adoeceu, e dirigiu, no ano seguinte, O Colosso de Rodes. São dois exemplares de um sub-gênero chamado peplum, cuja produção se avolumou na Itália após o sucesso dos épicos grandiosos feitos nos anos 1950 nos Estados Unidos. A ironia é que, nesses filmes, o cenário é sempre italiano, a Roma Antiga dos imperadores e do tempo de Cristo. Aqui temos uma cópia barata feita na Itália de um sub-gênero norte-americano que se espelhava na história italiana. Mais adiante há o western de Leone acusado de plágio por um japonês que se inspirou nos westerns americanos. Uma salada de gêneros e referências que explica muito do estilo de Leone e de como ele influenciaria tantos outros.

É desse tempo, também, a participação de Leone como diretor de segunda unidade de Sodoma e Gomorra. Se o épico religioso, uma co-produção entre Itália e EUA, não entrou para a história, é possível que algo tenha surgido da convivência de Leone com o diretor do filme, o norte-americano Robert Aldrich. Aldrich é um dos mais subestimados e esquecidos diretores do cinema de ação norte-americano dos anos 40 a 70, assinando obras como Os Doze Condenados, A Dez Segundos do Inferno, A Morte num Beijo, O que aconteceu com Baby Jane? e O Imperador do Norte. Dirigiu também westerns como O Último Bravo, O Último pôr-do-sol e, principalmente Vera Cruz. E Aldrich pode ser visto como um dos cineastas a fazerem a ponte entre os temas e o tratamento formal do western clássico com a fase final do gênero, no final dos anos 60. Em filmes como Vera Cruz, Já existem lampejos do tratamento que se perceberia abundando justamente num sub-gênero que nasceria das cinzas do cinema clássico americano. Aldrich é um dos pioneiros não citados do próprio spaghetti western e suas tramas episódicas, onde a ambição e a glória de personagens ambíguos se sobressaem, mesmo nas entrelinhas, aos motivos nobres e coletivos.

Coincidência ou não, foi depois do trabalho com Aldrich que Leone entregou ao mundo Por um Punhado de Dólares, um sucesso tão inesperado que surpreendeu também Clint Eastwood: o ator conhecia o filme que terminara de gravar por outro nome e não percebeu o sucesso que ele fazia fora da Itália porque não sabia que aquele western que estava dando o que falar era justamente o seu filme.

Ali, entre o plágio e a homenagem, entre as cinzas de um gênero e o despertar de um sub-gênero, no começo dos anos 60, era da desilusão do espectador com os temas clássicos e sua adesão a um mundo mais realista e menos inocente, nasce também o cinema de Leone. E nasce longe da própria tradição do cinema italiano. O que há de italiano nos westerns de Leone? O que há de italiano nos gângsters de Era uma vez na América? Nem então, ao abordar a máfia, um tema de tão profundas raízes na Itália, Leone fez a ponte entre América e sua terra natal. A máfia que ele retrata é a máfia judaica, composta em sua maior parte por irlandeses e seus descendentes.

De outro lado, Leone diferencia-se entre os americanos por ter a audácia de não esquecer de deturpar, de certa forma, o gênero que mais amava. O curioso é que esses dois mundos — Itália e América — fazem questão de idolatrá-lo, ignorando qualquer possível motivo para criticar o diretor, porque ele alcançou tal eminência no cinema que seus filmes se tornaram, mais do que uma obra audiovisual, um manifesto completo. Se o cinema americano exaltou a chegada do progresso no western clássico, Leone parece referenciar a ele com tom melancólico — uma marca presente em outros cineastas da época como o próprio Aldrich e Peckinpah. Diferente de outros cineastas que marcaram seu nome no sub-gênero spaghetti, como Corbucci e Solima, Leone parece ter sido o único a perceber com certa tristeza que aquela era uma festa com hora de encerramento marcada. Talvez por isso, à medida que passa o tempo e a cada novo western, ele parece querer esticar o tempo até que ele pare, uma característica que alcança seu ápice justamente no ponto mais alto da carreira, Era uma vez no Oeste.

Diferente de seus primeiros westerns, episódicos, repletos de jovialidade e de uma tensão surgida naturalmente pela falta de ambição original, seu filme — cuja tradução mais correta seria “Era uma vez o oeste…” — dá lugar à melancolia e à tristeza. Mas é uma tristeza linda demais. Segundo José Gerald Couto, em Era uma vez no oeste Leone “entrega um cinema que une as várias pontas de uma arte ao mesmo tempo popular e sofisticada, em que andam juntas a alegria do circo e a solenidade da ópera.” Operístico talvez seja a melhor definição para uma das maiores obras — primas da história do cinema, um elogio ao qual a trilha de Morricone — provavelmente a mais operística que ele jamais compôs — faz coro. Leone, aliás, faz parte do time de gênios que nunca foi laureado com algum prêmio reconhecido pelo público. Não ganhou Globos de Ouro. Sequer foi indicado ao Oscar — não que faça falta hoje, já que, como outros mestres, Leone é mais reconhecido à medida que o tempo passa.

Antes de sua tour de force referencial em 1969, Leone ofereceu uma visão externa, suja e realista do gênero, e parecia interessado em acompanhar seus personagens deslocados — sobreviventes, talvez a palavra correta — em tramas episódicas. Os objetivos das narrativas da trilogia dos dólares sempre passaram longe de qualquer raiz nobre. Eram, antes, a respeito de sobrevivência e, principalmente, de egoísmo. Bateu de frente com a dicotomia básica que norteou a maior parte dos filmes produzidos no gênero — e foram várias dicotomias necessárias no abecedário do western, a do bem contra o mal, a civilização e o progresso, a lei e a ordem. Nos filmes de Leone, a fronteira entre bem e mal sempre foi mal sinalizada, e seus protagonistas — e antagonistas — sempre dividiram o mesmo lado da rua. No ambiente árido do deserto, somente os egoístas e impassíveis sobrevivem — e há personagens, na história do gênero, mais impassíveis do que os representados por Eastwood e Bronson? Aqui percebem-se as primeiras diferenças do western clássico hollywoodiano: elementos básicos de uma narrativa, como personagem, objetivo, conflito e antagonista, constituem um grupo de elementos muito diferente daqueles que povoaram os filmes feitos na terra do Tio Sam.

Se há outro elemento — e nem entramos, aqui, nos aspectos formais pelos quais ele é mais reconhecido, ou na simbiose entre ele e o monstro Ennio Morricone — que pode ampliar essa pequena lista de obviedades destruída por sua filmografia, está o papel da mulher em um ambiente tão seletivamente masculino como o western.

A Jill de Claudia Cardinale subverte o que se espera de uma mulher não apenas no cenário diegético, mas também no comportamento esperado em um filme do gênero. Indo além do classicismo de poucos filmes que demonstraram personagens femininas fortes no gênero, como Almas em Fúria ou Johnny Guitar, a ex-prostituta interpretada por Cardinale é a força que une todas as pontas e histórias soltas de Era uma vez no Oeste. É por ir contra o que se espera de uma mulher em tal ambiente que semeia e mantém os conflitos que iniciam a trama, e em torno dela transitam todos os demais personagens — em menor grau e impacto, também é em torno da Deborah de Jennifer Connely/Elizabeth McGovern que transitam os personagens de Era uma vez na América. Diferente de Ford e Hawks, que não sabiam como inserir a mulher e tratá-las em suas tramas, mostrando um visível desconforto, as mulheres nas tramas de Leone não são apenas um enfeite ou um alívio.

A cena final de Era uma vez no Oeste, em que Harmônica e Jill se despedem sob o olhar triste de Cheyenne é de uma beleza ímpar e sutil, uma aula de encenação em uma mise-en-scène apurada. Pouco lembrada, é uma das cenas mais lindas da história do cinema. A frase final de Cheyenne, “Deixe que eles a vejam”, que poderia ser vista como uma ode ao machismo, ganha contornos de poesia pura. Nada mais coerente com uma personagem, um cenário e uma história tão ricas.

É nesses pequenos momentos de genialidade — e não apenas nas cenas imageticamente famosas de sua filmografia — que reside o grande legado de Leone. Ele não foi grande apenas por filmar grande. Ele foi gigante porque, como o tempo faz às grandes óperas, criou um conjunto de obras que mesmo em seus mais sutis momentos, tem sido amaciado e acariciado pelo tempo. Leone parou o tempo, mas o tempo não parou de fazê-lo crescer.

Sergio Leone parou o tempo… mas o tempo não parou de fazê-lo crescer

*Originalmente publicado na Revista Cineplot #3 — Mestres Italianos